人形机器人,需要多少算力?

来源丨锌产业(ID:xinchanye2021)作者丨山竹

图源丨Midjourney

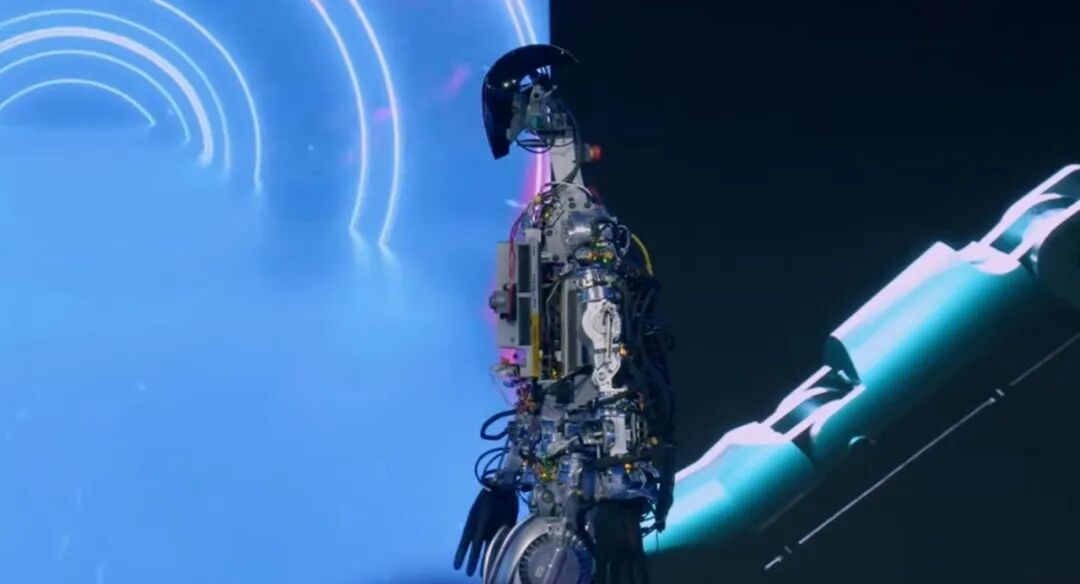

作为人形机器人的铁粉,黄仁勋这两天又放了一个大招:

算力高达2070TFLOPS的端侧算力Jetson T5000,专为人形机器人打造。

至此,造芯片的黄仁勋,又将人形机器人的端侧算力拉升到了一个新高度。

一个在不依赖云计算情况下,可以在本地执行更多Ai推理计算和多模态传感器数据实时工作处理的高度。

这意味着,模型侧和传感器上的最新产研成果,在人形机器人上有了更快落地的可能。

这是我们看到的,2000多T的端侧算力,能为人形机器人产业带来的好处。

当然,这更多类似数学推导公式,是理论上的可行。

那么,实际上,现在的人形机器人又需要多大的算力?

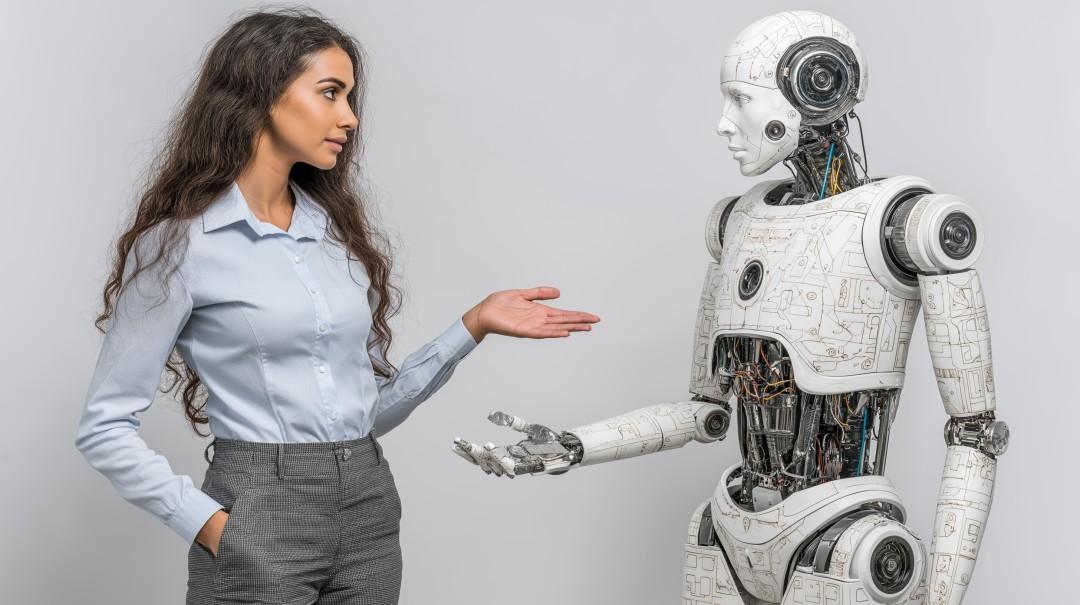

由于马斯克创造了太多奇迹,做成了太多大家想都不敢想的事,当他官宣要造人形机器人时,直接将人形机器人这一经历过诸多坎坷的概念,重新拉回到了历史舞台中央。

另一位则是掌管着全球第一家4万亿美元市值公司英伟达的创始人,黄仁勋。

黄仁勋是一个铁腕管理者,同样也是一位对技术极为敏感的企业家,在英伟达的企业发展史上,黄仁勋在技术萌芽期相信过两个重要技术趋势:

一个是人工智能,在深度学习还没成为潮流的2014年,黄仁勋就关注到了人工智能,并相信人工智能就是未来。

于是,英伟达设计的GPU在随后几年里成了那些美国老教授训练神经网络的利器,黄仁勋甚至在GTC 2015上直接喊话,“我们不是硬件公司,我们是AI公司。”

人工智能就此被写入了英伟达的企业战略。

另一个正是机器人,英伟达面向机器人领域研发的Jetson系列计算平台,远早于这波人形机器人浪潮。

英伟达第一代Jetson系列计算平台,是2014年发布的Jetson TK1,作为Jetson系列计算平台首款产品,Jetson TK1的发布成了英伟达面向嵌入式AI和机器人领域战略转型的起点。

在这之后的十年里,我们看到,英伟达Jetson系列平台持续演进,从最初不到1TFLOPS算力的Jetson TK1,一直演进到了如今拥有2070 FP4 TFLOPS算力的Jetson AGX Thor。

在此过程中,Xavier、Orin、Thor又成了英伟达在机器人产业中浓墨重彩的三代计算平台。

以Jetson AGX Xavier为例,京东和美团就曾基于这一产品打造了自家的物流配送机器人,主流工业机器人厂商如发那科这样的企业,同样有采用这款产品打造工业机械臂。

随后,拥有100 TFLOPS算力的Orin系列产品,更是成了如今国内诸如智元、宇树等企业人形机器人明星产品背后的AI算力平台。

从某种意义上来看,如果说马斯克让全世界看到了人形机器人的商业价值,那么,黄仁勋则是一步步拔高了机器人算力平台的性能,让人形机器人在端侧有了越来越强的算力平台可用。

不过,即便是对机器人如此偏爱的黄仁勋,也依然觉得机器人这个概念不够性感,至少在现在来看已经不够独特,所以,黄仁勋造了一个新概念——物理AI(Physical AI)。

相较于英伟达现在在虚拟世界里的绝对霸主地位,物理AI也体现了黄仁勋更大的野心。

训练、执行这样的任务,100T的算力做AI推理已经基本够用。

如果要涉及更复杂的多传感器数据处理与融合计算,以及更大参数规模的端到端模型的运行,100T算力就显得有些捉襟见肘,而以往的方法是启用云端算力。

当然,还有另一个思路,一个必然是未来主流技术路径的思路——将端侧模型做得更小。

就在前不久,机器人界的网红波士顿动力在网上公布了Atlas的近况视频,采用端到端LBM模型的Atlas已经能够在加入各种干扰情况下,很好地执行抓取、分拣、折叠等任务。

据波士顿动力官方透露,此次LBM模型采用的是基于Transformer架构的4.5亿参数规模的模型,结合流匹配目标,就可以将包括30Hz图像、人体感觉、语言指令等输入信息转化为控制Atlas运动的动作指令。

相较于动辄十亿、百亿参数规模的大模型,4.5亿参数规模只能算是小模型,而这样的小模型在计算负载上带来的减压,让人形机器人有更多算力用于实时数据采集和处理。

实际上,不只是波士顿动力,即便是不断在提升计算平台算力上限的英伟达,也在积极主张端侧小模型这条路子。

英伟达研究员在近期发布的一篇标题为《小模型是智能体的未来》的论文中就指出,小模型通过优化硬件资源和智能体规划设计,可以更高效地执行智能体任务。

在大部分智能体执行任务时,智能体需要大模型进行工具调用、任务拆解、流程控制、推理规划等操作,而其执行任务时,往往并不需要大模型来执行简单重复的任务,而是为每个子任务选择合适的工具。

英伟达研究员认为,与其用通用大模型处理这些任务,还不如将多个经过专业微调的小模型执行每个特定任务。

这样的方法自然也适用于当下对算力有着独特需求的人形机器人领域。

这样的思路听上去也很“波士顿动力”,好似又回到了程序化的“定式”里,但却是大模型范式下的“程序化定式”。

而在推理调度不断优化、大模型推理系统持续模块化发展的未来,这一范式也不失为未来十年,人形机器人产业化落地一条必不可少的先导路径。

推荐阅读

-

超5000例手术背后:穿刺机器人如何成为手术机器人“第四极”

-

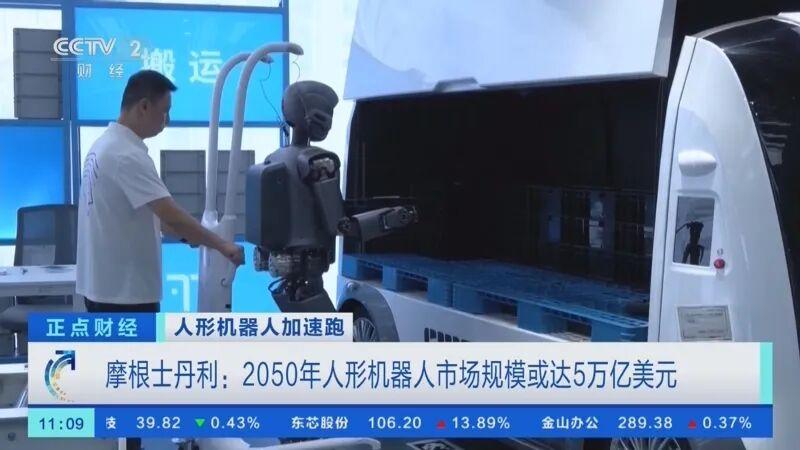

摩根人形机器人25强,中国占7家

-

国内智能焊接机器人迎标志性订单

近日,北京博清科技有限公司成功中标金额达亿元级别的智能焊接机器人采购项目,标志着智能焊接机器人在规模化、产品化应用方面取得实质性突...

-

下一个人形机器人风口:造“脸”?

-

四大赛道沉浸式竞技!2025智能机器人大赛圆满收官

-

码垛工站柔性机器人行业技术盘点:主流厂商技术路径与选型指南

随着制造业向多品种、小批量、快换产的模式转型,传统的刚性码垛设备已难以适应。以协作机器人(Cobot) 为核心的柔性码垛...

-

出货3000台人形!“果链配角”终成机器人赛道领航者

-

奇瑞墨甲机器人 2025 年第 1000 只机器狗应用交付,上岗当“保安”

-

AI 让国际空间站机器人导航提速 60%,狭窄通道穿梭不撞墙

-

机器人 AI 赛道热度不减:消息称软银与英伟达洽谈牵头投 Skild AI 超 10 亿美元