你愿意让国产手术机器人给你“做手术”吗?

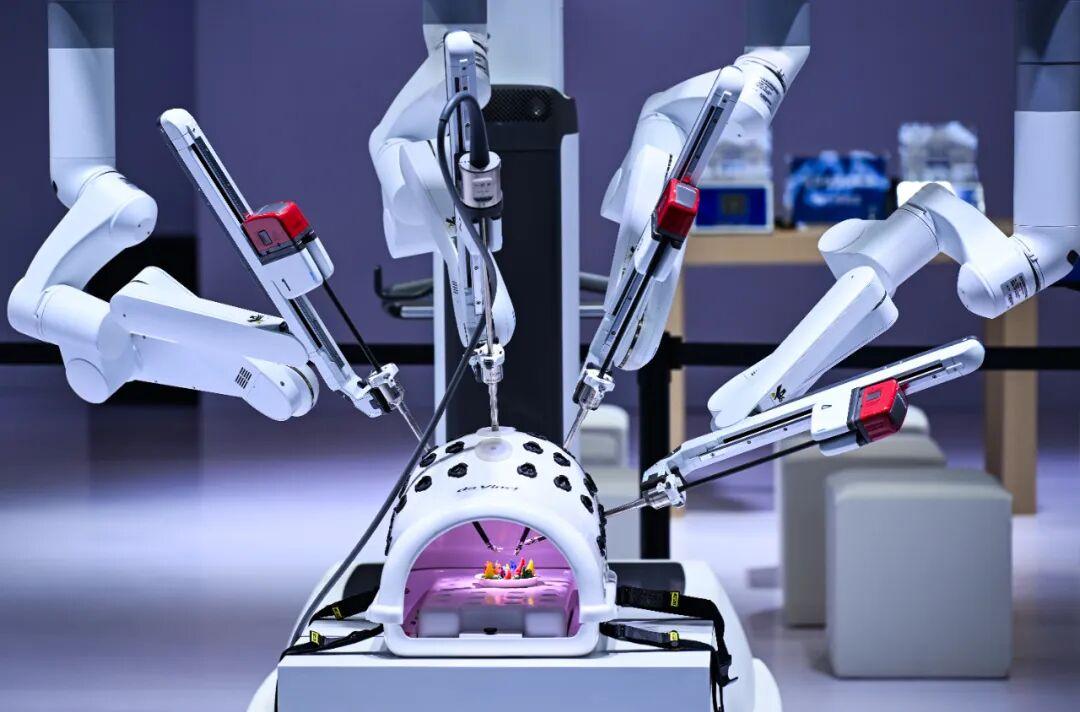

二十世纪末,手术机器人问世并正式应用于临床,人类正式开启了用机械延伸双手极限的时代。如今手术机器人已分化出眼科、腔镜、骨科等多个细分类型。大名鼎鼎的“达芬奇”便是综合性手术机器人的代表。

近年来,国产的手术机器人迎头赶上,在操作精度、远程协同等领域取得突破性进展,外科手术的生态与边界正在重塑。

2025中国医学装备展览会拍摄的手术机器人演示现场。图 / 新华社

01

一台手术机器人的“身体构造”并不复杂——灵活的机械臂是它的“双手”,集成高清影像的操作台是它的“眼睛”,实时反馈的传感系统则是它的“神经”。

这个庞大机器的核心,是将外科医生的操作转化为精密数字指令的“神经系统”。

这一关键的转化是如何实现的?

当医生在控制台移动操作杆时,传感器会捕捉手部动作,经计算机处理后驱动机械臂复现,误差控制在亚毫米级别。更关键的是震颤过滤系统,它能实现超越人类极限的操作精度。

浙江省人民医院沈丽君教授正在进行操作眼科机器人进行手术。图 / 受访者

浙江省人民医院眼科沈丽君教授同样对此感受深刻。2007年,她的团队开始关注视网膜血管阻塞的治疗难题。眼球是一个极为精密的结构,人工试管外径仅46微米,而人手生理震颤幅度达108微米,而血管直径一般为100~200微米。

若能过滤人手震颤,或能解决这个难题——这也成为他们研发眼科手术机器人的起点。

2013年,国内首台具有自主知识产权的玻璃体视网膜手术辅助机器人系统样机诞生。这台具备6个自由度(有风君注:即物体在空间,沿x、y、z三个直角坐标轴方向的移动自由度和绕这三个坐标轴的转动自由度)的精密设备,运动精度达到惊人的3微米。

沈丽君和团队还创新设计了三重反馈系统。最关键的是力学反馈——在直径仅0.3毫米的柔性探针上集成的微型压力传感器。“这些小家伙能实时感知血管壁的接触力,”沈丽君指着细如发丝的探针说,“把接触力控制在5mN(毫牛)以下,相当于感知花瓣落在皮肤的重量,有效避免组织损伤。”

2023年7月7日,亚洲首例眼科显微手术机器人辅助的视网膜穿刺注射术。图 / 省人民医院

2023年,陈亦棋运用这台眼科手术机器人成功完成了一例治疗眼底黄斑出血的视网膜下溶栓手术。这也是亚洲首例眼科机器人手术。

手术中,机器人系统将医生手部动作震颤缩小至十分之一,震颤过滤精度达10微米。直径仅100微米的注射针以不超过5微米的误差,精准穿透黄斑区,将20微克溶栓药物送达病灶。

整个过程仅耗时几分钟,术中病灶区的积血已见溶解。术后1个月,患者的视力从视物模糊奇迹般回归0.5。

02

手术机器人究竟扮演什么样的角色?

“一开始,就是辅助医生的操作工具。”浙江大学医学院附属邵逸夫医院普外科梁霄教授说。手术中,医生经常需要“第三只手”来辅助暴露术野、传递器械——手术机器人的出现,正是为了补上这个缺口,提供稳定、精确、即时的辅助。

第91届中国国际医疗器械博览会上,工作人员通过智能笔对一个全柔性微型内镜手术机器人进行操控演示。图 / 新华社

但这个辅助角色,一开始可没那么“称职”。

“第一代操控性差、不灵活,偶尔还卡顿。”梁霄解释,那时的机械臂转动角度受限,做缝合时器械常跟后方关节缠在一起,“就像两根筷子打架,有时得停下来重新调整。”第二代虽然灵活度有了改善,可是还有点延迟,总影响操作流畅感。

每台手术结束,医生们都会把遇到的问题记下来:缝线时器械怎么绕;机械臂转得顺不顺……这些从手术台得来的“实战经验”,成了技术升级的精准指南。

“小到控制台座椅高矮,大到手柄和机械臂的配合手感,医生提的意见最实在。”上海微创医疗机器人(集团)市场部负责人崔鹏九说。目前最新版本已经实现了图像不超过40毫秒、主从控制不超过70毫秒的延时,操作者已经基本感受不到延时。

第三届中国国际供应链促进博览会上拍摄的Ai+全骨科手术机器人。图 / 新华社

现在,AI辅助系统还能通过影像识别预判需求。梁霄举例,肝癌切除时,医生分离病灶,AI会实时标记附近血管:“距离门静脉0.5厘米”;缝合时,辅助机械臂自动调角度照亮术野,主机械臂还能按组织厚度调力。“这相当于智能化地实现了‘心有灵犀’的协作。”

今年,国产图迈腔镜手术机器人远程手术全科室应用获国家药品监督管理局的注册批准,成为全球首个获批可应用于全科室远程手术的腔镜手术机器人。

不久前,远在法国的梁霄通过这款远程手术机器人,为在杭州的病人完成了跨越洲际的远程肝癌治疗手术,创下远程机器人外科的新纪录。

这项技术的真正价值,正是在于它能将优质医疗资源真正“下沉”,直抵基层。浙大邵逸夫医院和江山市人民医院开展的远程手术合作也在稳步推进——今年4月微创手术机器人落地江山以来,已经辅助开展了5例远程肝胆胰手术。

浙大邵逸夫梁霄教授团队在全球率先实施跨越洲际机器人辅助肝癌切除手术。图 / 浙大邵逸夫医院

03

近日,国际权威学术期刊《科学》上发布了一期机器人完全自主完成腹腔镜胆囊切除术的案例。在未来,一些标准化的简单手术,机器人有望独立完成。

这也是手术机器人的下一站——构建自主化的“手术智慧”。

其中,导航技术的突破是关键一步。沈丽君正在带领团队训练血管路径规划系统。“就是让机器‘看’懂血管图片,对视网膜或大脑血管了如指掌后,自己画三维路线图。”沈丽君进一步解释,现在是人手指挥,以后机器人能自己推演搭桥或穿刺路线,再结合AI路径规划算法,机器人能自动寻找并贴合血管“行走”,完成精准的微米级血管穿刺手术。

配备AI导航穿刺技术的手术机器人,在临床应用方面有极大的潜力。

沈丽君告诉有风君,比如眼球内的视网膜动脉阻塞、静脉阻塞这些常见病,还有美容整形误打入眼球内血管的意外,都能用它精准处理。“肿瘤治疗也能更精准,直接把药打到病灶的血管分布区,比全身给药效果好,副作用还小。”

浙大邵逸夫医院梁霄教授正在为新疆当地患者进行5G远程机器人手术。图 / 浙大邵逸夫医院

作为核心部件的机械臂,同样也有很大升级空间。

浙江大学医学院附属邵逸夫医院院长蔡秀军指出,现有手术机器人还缺乏精确的触觉反馈,影响医生对组织的感知,可能导致用力控制不准,引发并发症;同时,不同厂商技术标准不统一,影响设备兼容性和数据共享。近期,相关研发团队通过跨学科协同攻关,创新性研发出基于力学结构域阵列与深度学习算法的力学感知系统,有望让外科操作彻底迈向“可量化”和“可感知”。

在形态上,手术机器人则朝着“小型化”进化。

未来,手术机器人控制终端可能像笔记本电脑一样轻巧,医生带着它,在家里、在外地,随时随地能连接云端机器人做手术。主刀医生的活动空间,再也不受手术室的局限。

手术机器人已经站在了新起点,器械的精度,人机协作的默契,与不断生长的智能、智慧,正一点点拓宽医疗的边界。

推荐阅读

-

千台机器人“毕业”!北京首个人形机器人中试验证平台运行

-

马斯克:人形机器人最大对手将来自中国,上班族需关注产业变革

2026年初,当特斯拉宣布停产ModelS和ModelX,将生产线全面转向Optimus人形机器人时,全球科技圈为之震动。更引...

-

北京首个人形机器人中试验证平台正式启动 预计年产能5000台套

-

马斯克:人形机器人领域最大竞争对手将来自中国

当地时间1月28日,特斯拉首席执行官马斯克在财报会议上表示,xAI公司的Grok可用于管理特斯拉的自动驾驶车队,或大规模的Opti...

-

中国机器人全球份额39%,马斯克直言最大对手在中国

-

春晚机器人凉了?2026年,机器人要少跳舞,多干活

-

春晚,中国机器人大秀!

-

“新同事” 都是1.8米专干苦活的机器人 温企解锁智造新步伐

-

机器人“扎堆”上春晚,谁将成为下一个“顶流”?

雷达财经出品文|丁禹编|孟帅继去年宇树机器人身穿大花袄扭秧歌火爆刷屏后,即将到来的马年春晚,全国观众将目睹多家机器人公司“扎堆...

-

河南:人形机器人走进千行百业

原标题:人形机器人走进千行百业(这是河南“实力派”)1月16日,记者走进位于郑州市郑东新区的中豫具身智能实验室,和实验室主任助理周...